As estratégias de combate à expropriação do parto não se resumem a debates estéreis e filigranas filosóficas. Existe uma materialidade evidente que emerge dos estudos e que nos oferece uma rota segura – porém mais difícil – de transformação. Por muitos anos, diante do crescimento evidente e sustentado da intervenção no processo de nascimento, ocorreu um debate sobre qual seria o futuro da obstetrícia. De um lado se situam aqueles que, entusiasmados por uma perspectiva tecnológica e movidos (mesmo sem o saber) pelo “imperativo tecnocrático” (que impulsiona as ações humanas em direção à complexidade tecnológica), acreditavam que o absoluto domínio da tecnologia sobre o ciclo gravídico-puerperal era o nosso porvir radiante. Para estes a gestação e, em especial, o parto, eram fardos demasiadamente pesados para serem carregados pelas mulheres. Liberadas destes encargos – gestar e parir – estariam livres de suas imposições fisiológicas para alçarem voos muito mais altos, conquistando espaços historicamente exclusivos para os homens. Os “casulos humanos” e as exterogestações povoam o imaginário de quem sustenta a tese de que as mulheres têm direito a esta liberdade, e que não recaia mais sobre seus ombros o peso de garantir a sobrevivência da espécie.

Do outro lado se encontram aqueles que percebem que o parto, assim como o concebemos, é constitutivo da nossa espécie. “Somos como somos porque nascemos de uma forma bizarra, particular e única”, e modificação das bases fisiológicas e afetivas do nascimento tem a potencialidade de transformar de tal maneira a nossa estrutura de sujeito que as gerações futuras em nada serão semelhantes àquelas de hoje, onde o parto ainda ocorre através do esforço e da resiliência das mulheres diante das dificuldades inerentes ao processo. Por certo que o movimento de Humanização do Nascimento no mundo inteiro foi criado diante do risco de abandonar a configuração multimilenária do parto em nome de uma aventura tecnológica, causando estragos semelhantes ao que ocorreu três décadas antes quando fizemos o mesmo projeto para a alimentação infantil, trocando a amamentação pelas mamadeiras e fórmulas artificiais. Tal processo, como bem sabemos, produziu uma tragédia incalculável para a saúde – em especial para as crianças de povos menos favorecidos economicamente. Por esta razão, muitas instituições se lançaram em projetos multicêntricos de valorização do parto normal, desde as pequenas ONGs locais de proteção ao parto normal até a OMS (Organização Mundial da Saúde). Porém, desde o princípio ficou claro que as estratégias para este combate eram duas que são, ao meu ver, inconciliáveis.

A primeira desejava uma “conciliação” com as forças hegemônicas da obstetrícia – os médicos, as instituições, os hospitais, a mídia – enquanto a outra percebia não haver possibilidade de conciliação e sequer cooperação, posto que não se trata de uma disputa ideológica, mas pelo poder, o domínio sobre os corpos grávidos. Para estes últimos, enquanto a obstetrícia for controlada por cirurgiões – com pouco ou nenhum apreço pelo parto normal e nenhuma habilidade para os desafios emocionais do processo – a taxa de cesarianas continuará alta, assim como o risco inerente a estas cirurgias para ambos, mães e bebês. Só os lucros aumentam com a intervenção, tanto para médicos quanto para as instituições hospitalares, indústria farmacêutica, indústria de equipamentos, etc. A solução para a questão da expropriação do parto não será através da academia, dos estudos e das pesquisas (importantes mas insuficientes), mas através da luta das mulheres exigindo partos com mais segurança e autonomia.

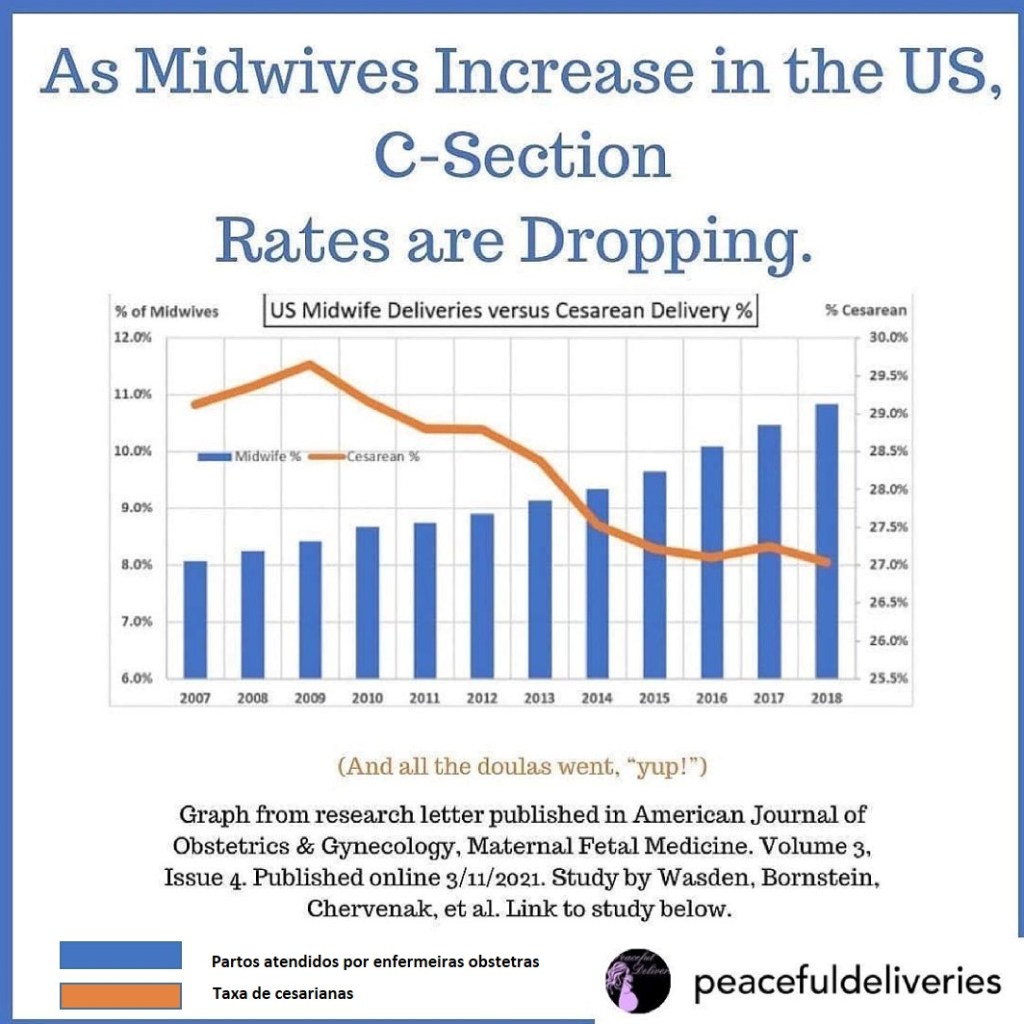

Um estudo de 2021 publicado no American Journal of Obstetrics and Gynecology deixa clara a existência de uma conexão entre os controladores do parto e as taxas de intervenção – como a cesariana. Existe um decréscimo sustentado de nascimentos cirúrgicos nos últimos anos concomitante com o aumento da atenção ao parto sendo realizada por enfermeiras obstetras. O gráfico acima não deixa dúvidas sobre a importância de abandonar a perspectiva conciliatória – tentando convencer os cirurgiões a não usar sua arte cirúrgica nos partos – e transformar o atendimento de forma radical, retirando dos médicos a primazia para a atenção aos partos normais. Para mudar a face do parto é essencial mudar quem exerce poder sobre ele.

O estudo de 2021 apenas demonstra o que falamos há mais de duas décadas: não existe possibilidade de mudança se continuarmos a usar o mesmo sistema fracassado. É preciso mudar pela raiz. Controlar o parto é uma questão de poder, e este deve estar nas mãos das próprias mulheres, para que possam decidir seu destino e o de seus filhos. Educar médicos para o valor e a importância do parto normal se mostrou um fracasso para o objetivo de humanizar o parto e garantir sua segurança; a forma mais eficiente de fazer esta revolução é garantir que o nascimento esteja nas mãos das especialistas na fisiologia de nascer: as parteiras profissionais – enfermeiras obstetras e obstetrizes. Sem isso continuaremos o autoengano que nos iludiu nos últimos 25 anos.