Quando eu iniciei a atender partos, há 37 anos, a presença do pai – ou de qualquer acompanhante – era uma concessão do “chefe de plantão”, aquele médico que, por antiguidade ou posição formal, determinava as regras dentro do centro obstétrico. Não havia a compreensão de que, a entrada no recinto do centro obstétrico ao lado de seu marido ou de uma pessoa de sua confiança, era um direito das mulheres. Entretanto, no nascimento dos meus filhos eu fui agraciado com a possibilidade de estar presente, mas apenas por ser estudante de medicina no mesmo hospital onde eles nasceram. Essa experiência acabou moldando minha escolha posterior pela ginecologia e, em especial, pela obstetrícia.

Minha atuação como obstetra se iniciou exatamente nessa virada de ciclo. Em meados dos anos 80 já chegavam a nós matérias jornalísticas dos Estados Unidos e da Europa em que o marido aparecia ladeando sua esposa no momento do nascimento. Essas imagens mostravam homens se desmanchando em pranto e emoção diante da maravilha do nascimento, novamente revelado aos olhos masculinos depois de centenas de anos escondidas – seja no ambiente doméstico exclusivo das mulheres, seja dentro dos hospitais sob os cuidados dos profissionais de saúde. Para mim, essa pequena revolução na estética dos partos foi um dos mais importantes fatos ocorridos durante a minha formação.

Assim, após ter passado pelos partos dos meus filhos como acompanhante, se tornou impossível impedir a presença de outros pais nesse momento. Todavia, eu esbarrava muitas vezes nos protocolos rígidos e nas rotinas dos hospitais onde trabalhei, desde a mais simples proibição determinada pelo diretor da maternidade, até o impedimento de amigas, mãe ou companheira, com a desculpa de que apenas o marido poderia ser admitido. Fui obrigado – desde cedo – a enfrentar o conservadorismo da obstetrícia para garantir a estas mulheres a presença apaziguadora de um olhar amigo, e para os maridos uma experiência transformadora. Nunca foi bem aceito pelos meus pares, fui atacado e tratado com escárnio, porque viam nessa iniciativa uma interferência no seu trabalho e, acima de tudo, uma ameaça aos poderes instituídos na atenção ao parto.

Foi com muita luta que estabeleci um protocolo pessoal que incluía o marido na sala de parto. Foi necessário romper as barreiras do preconceito, os mitos da “fragilidade dos homens com o sangue” e a falsa ideia de que os acompanhantes “tocam” em material estéril nas salas de parto e, assim, colocam em risco biológico – tanto as mães quanto os bebês. Nada disso era baseado em evidências científicas; não havia qualquer prova de que acompanhantes prejudicavam o atendimento, mas todos sabiam – por um saber inconfesso – que esta presença ameaçava diretamente a onipotência do profissional médico, cujas ações seriam agora testemunhadas por pessoas da família.

Não foi fácil estabelecer esta norma, mas foi necessário fazer uso da lei para que esta medida, que pode ser facilmente entendida como um direito humano natural e óbvio, fosse cumprida na íntegra. No Brasil, no ano de 2005, por iniciativa de ReHuNa – Rede pela Humanização do Parto e Nascimento – foi assinada a “lei do Acompanhante”, que garantia às mulheres do sistema público e privado a presença de um acompanhante de livre escolha para todas as gestantes atendidas em hospitais de todo o país. Foi uma grande vitória da humanização do nascimento pela autonomia das mulheres sobre seus corpos.

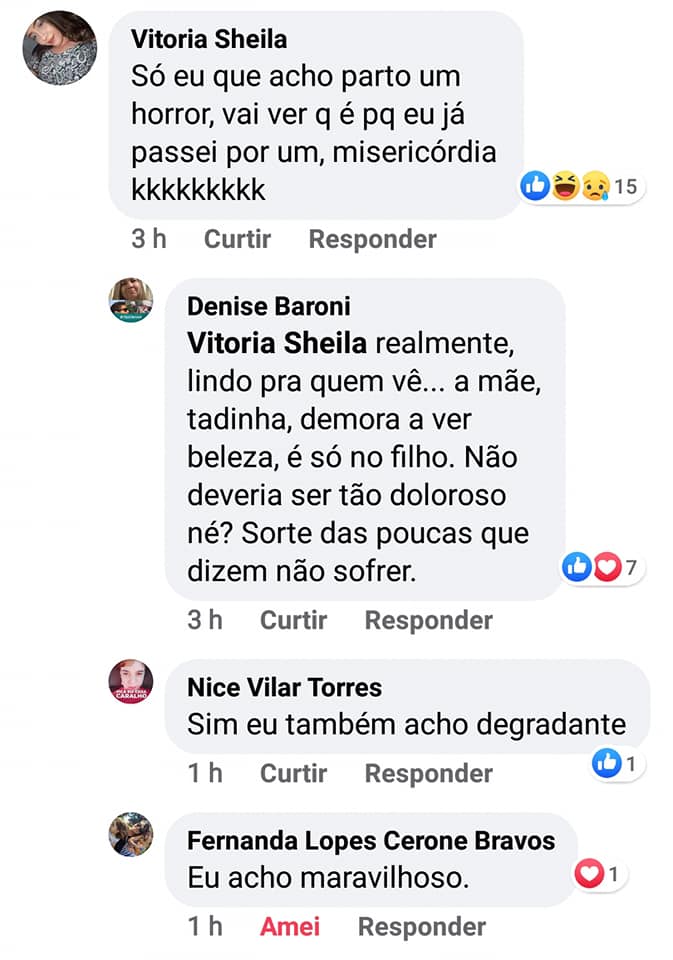

A crise do Corona vírus agora nos apresenta um novo desafio. As conquistas de décadas de luta podem ser colocadas de lado em nome da segurança biológica. Certamente que não podemos colocar a vida das pacientes em risco, mas isso não nos permite retirar delas direitos humanos duramente conquistados. Segundo as palavras do colega obstetra brasileiro Edson Souza a “Conferência de Siracusa estabeleceu uma categoria de direitos humanos que jamais são derrogáveis, não importa o quanto o estado de emergência ou calamidade ameacem a vida de uma nação. São aqueles que garantem o direito à vida e à dignidade humana, ou seja, uma vida livre de tratamento desumano, cruel ou degradante. Assim sendo, a exclusão do acompanhante durante o trabalho de parto poderá se associar a sentimentos de medo, desconforto, solidão, ansiedade e stress pela parturiente, e tem sido interpretada como uma forma de tratamento desumano, degradante e violento”.

O momento é delicado e especial. Uma pandemia associada ao modo de vida capitalista produz uma encruzilhada. Podemos reforçar os laços que desde a mais remota ancestralidade foram essenciais para o sucesso de nossa empreitada humana, como a comunicação, a fraternidade e a solidariedade. Temos a chance de estreitar os laços que nos fazem humanos e criar uma nova humanidade a partir dessa experiência. Podemos, entretanto, manter a rota destrutiva do egoísmo, da iniquidade, da exploração e do afastamento entre os seres humanos. Essa escolha é nossa. Cada ser que entra neste mundo será marcado por nossas escolhas. Mas é certo dizer que aqueles que entram pelo carinho da família, do aconchego e da presença amorosa terão uma chance muito maior de se tornarem verdadeiros cidadãos.

Não esqueçam que “Para mudar o mundo é necessário mudar a forma de nascer”, como diria Michel Odent.

Espanhol

Cuando comencé a asistir a partos hace 37 años, la presencia del padre, o de cualquier compañero, era una concesión del “jefe de la guardia”, ese médico que por antigüedad o posición formal determinaba las reglas dentro del centro obstétrico. No se entendía el derecho de las mujeres a ingresar al recinto del centro obstétrico junto a su esposo o una persona de su confianza. Cuando nacieron mis hijos, tuve la oportunidad de estar presente, pero solo por ser estudiante de medicina en el mismo hospital donde nacieron. Esta experiencia terminó dando forma a mi elección posterior para la ginecología y, especialmente, para la obstetricia.

Mi trabajo como obstetra comenzó exactamente en este giro del ciclo. A mediados de la década de 1980, nos llegaron artículos periodísticos de Estados Unidos y Europa cuando por primera vez el esposo apareció junto a su esposa en el momento del nacimiento. Estas imágenes mostraban a los hombres rompiendo en llanto y emoción ante la maravilla del nacimiento, nuevamente revelados a los ojos masculinos después de cientos de años ocultos, ya sea en el exclusivo entorno familiar de las mujeres o en hospitales bajo el cuidado de profesionales de la salud. Para mí, esta pequeña revolución en la estética del parto fue uno de los eventos más importantes que ocurrieron durante mi entrenamiento.

Para mí, después de pasar por los nacimientos de mis hijos como acompañante, era imposible evitar la presencia de otros padres en ese momento, pero a menudo me topé con los protocolos y las rutinas de los hospitales donde trabajaba. Desde la prohibición más simple determinada por el director de maternidad, hasta el impedimento de amigos, madre o pareja, ya que sólo el esposo podría ser admitido. Desde muy temprana edad, me vi obligado a enfrentar el conservadurismo de la obstetricia para garantizar a estas mujeres una presencia calmante y para sus esposos una experiencia transformadora. Nunca fue bien aceptado por mis compañeros, quienes vieron en esta iniciativa una interferencia en su trabajo y, sobre todo, una amenaza para los poderes instituidos en el cuidado del parto.

Con mucha lucha establecí un protocolo personal que incluía al esposo en la sala de partos. Era necesario romper las barreras del prejuicio, los mitos de la “fragilidad de los hombres con sangre”, la falsa idea de que los compañeros “tocan” material estéril en las salas de partos y, por lo tanto, ponen a las madres y a los bebés en riesgo biológico. Nada de esto se basó en evidencia científica, nunca hubo demostración de que los compañeros perjudicaran el servicio, pero todos sabían, por un conocimiento incierto, que esta presencia amenazaba directamente la omnipotencia del profesional médico, cuyas acciones ahora serían presenciadas por miembros de la familia.

No fue fácil establecer esta regla, pero fue necesario hacer uso de la ley para que esta medida, que puede entenderse fácilmente como un derecho humano natural y obvio, se cumpla por completo. En Brasil, en 2005, firmamos la “Ley de Acompañantes” que garantiza a las mujeres en el sistema público y privado la presencia de un compañero de libre elección para todas las mujeres atendidas en hospitales del país. Fue una gran victoria para la humanización del nacimiento y la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos.

La crisis del virus Corona ahora nos presenta un nuevo desafío. Los logros de décadas de lucha pueden dejarse de lado en nombre de la seguridad biológica. Seguramente no podemos poner en riesgo la vida de los pacientes, pero eso no nos permite quitarles los derechos humanos que tanto les costó ganar. En palabras del colega obstetra brasileño Edson Souza, la “Conferencia de Syracuse estableció una categoría de derechos humanos que nunca son derogables, sin importar cuánto amenace el estado de emergencia o la calamidad a la vida de una nación. Son aquellos que garantizan el derecho a la vida y la dignidad humana, es decir, una vida libre de tratos inhumanos, crueles o degradantes. Por lo tanto, la exclusión de un compañero durante el trabajo de parto puede estar asociada con sentimientos de miedo, incomodidad, soledad, ansiedad y estrés por parte de la parturienta, y ha sido interpretada como una forma de trato inhumano, degradante y violento”.

El momento es delicado y especial. Una pandemia asociada con el estilo de vida capitalista produce una encrucijada. Podemos reforzar los lazos que fueran esenciales para el éxito de nuestro esfuerzo humano, como la comunicación, la fraternidad y la solidaridad. Tenemos la oportunidad de fortalecer los vínculos que nos hacen humanos y crear una nueva humanidad a partir de esa experiencia. Sin embargo, podemos mantener el camino destructivo del egoísmo, la iniquidad, la explotación y la distancia entre los seres humanos. Esa elección es nuestra. Cada ser que entre en este mundo estará marcado por nuestras elecciones. Sin embargo, es posible decir que aquellos que ingresen en este mudo través el cuidado de la familia, el calor y la presencia amorosa tendrán muchas más posibilidades de convertirse en verdaderos ciudadanos.

No se olviden qué, “Para cambiar el mundo es necesario cambiar la forma de nacer”, como dice Michel Odent.