Hoje em dia vejo muitas manifestações de mulheres nas redes sociais gritando aos quatro ventos que não precisam de homem para nada. São vozes celebrando a independência do jugo multimilenário do patriarcado. Afirmam com toda a autoridade a desnecessidade dos “machos” – e essa palavra é usada com absoluta conotação depreciativa, como que reforçando a condição animalesca de quase metade da população mundial. Claro, dizem que ainda precisam de marceneiros, entregadores, maquiadores, lixeiros etc., homens que fazem serviços que para elas nunca foram interessantes ou desejados, mas explicam que estes apenas oferecem seu trabalho mediante um pagamento. Portanto, por não serem serviços mediados pelo afeto, não se enquadram na sua celebrada independência. Ou seja: dizem que não necessitam que os homens façam para elas algo que demandaria uma dívida, algo que precisaria ser pago de alguma outra forma. Eu sei, é um pouco confuso, mas por trás dessa manifestação eufórica existe uma inequívoca alegria com a libertação feminina da dependência que tinham dos homens em relação a muitas coisas. Não vejo nada de ruim neste tipo de busca pela autonomia, apenas acho curioso o quanto isso não faz parte da história masculina.

Em verdade eu sinto inveja desse sentimento, já que nunca o tive. Eu confesso que preciso das mulheres para ser feliz e nunca me esforcei para esconder essa falta. Sobre isso posso atestar o quanto minha esposa, filhas, irmã, neta, tias e amigas são fundamentais para o que eu poderia chamar de “felicidade”. Sou dependente dos afetos das “fêmeas”, e não tenho nenhuma vergonha em admitir isso. Na dualidade que constitui o mundo, depender do outro é parte integrante do que nos define. Por isso essas manifestações soam engraçadas aos ouvidos atentos dos “machos”: não conheço nenhum homem que orgulhosamente bate ao peito e afirma desprezar qualquer coisa que venha das mulheres, tratando-as como desnecessárias. Mesmo os gays – que não precisam delas para o prazer – têm apreço especial por elas, e alguns as tomam como exemplo de imagem a ser glorificada.

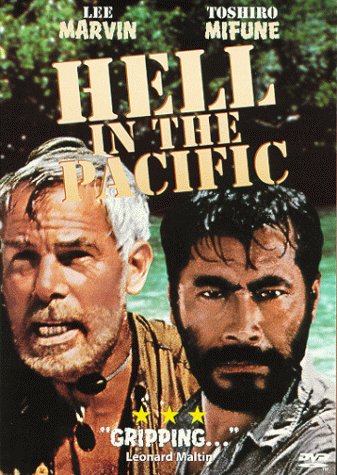

Essa questão da “necessidade do outro” me faz lembrar de dois filmes que assisti na minha juventude, bem na época em que os meus filhos estavam nascendo. O primeiro deles é um filme americano de 1968 chamado “Inferno no Pacífico” com Lee Marvin e Toshiro Mifune, onde dois sobreviventes de uma batalha naval – um soldado norte-americano (Lee Marvin) e um oficial japonês (Toshiro Mifune) – ficam isolados em uma ilha deserta do Oceano Pacífico durante a II Guerra Mundial. Eles são inimigos, desejam matar um ao outro e lutam por potências em guerra, mas percebem com o tempo que, apesar de suas diferenças essenciais, a chance de sobrevivência aumentaria muito para ambos caso resolvessem cooperar ao invés de combater. O outro chama-se “Inimigo Meu“, uma ficção científica de 1985 com Dennis Quaid. Neste, ao invés a batalha no Pacífico, a luta é interplanetária, entre o nosso planeta e o planeta Dracon. Após uma perseguição com naves no espaço, Davidge (Dennis Quaid) fica preso em um asteroide deserto com seu inimigo Jeriba Shigan (Louis Gosset Jr) e, assim como no filme sobre a guerra dos americanos contra o Japão, descobrem que para sobreviverem seria necessário que esquecessem a animosidade e investissem em uma atitude de cooperação. Assim o fazem, e acabam desenvolvendo uma curiosa amizade, onde ambos aprendem com as diferenças marcantes entre as culturas. Uma parte interessante do filme é que, no meio do enredo, o alienígena Jeriba dá à luz um “bebê Drac” (Zammis) com a ajuda do “parteiro” terráqueo. Ou seja, o bebê nasceu através de uma fecundação assexuada, por partenogênese. Durante o parto (por uma abertura abdominal) Jeriba explicou a Davidge que assim se reproduziam as linhagens no planeta Dracon – sem encontros sexuais, apenas pela clonagem, criando uma cópia de si mesmos em um novo sujeito. Esta, sim, seria autonomia máxima sonhada por alguns: a independência total do outro, sem que houvesse qualquer razão especial para que a sociedade se organizasse em grupos. O sujeito se bastaria, não seria necessária nenhuma troca.

Passei boa parte da minha vida imaginando como uma sociedade assim constituída poderia existir, e a minha conclusão é que este tipo de organização social serviria tão somente para bactérias e protozoários. Não é a toa que a união sexuada foi criada no processo evolutivo: ela permite o aperfeiçoamento pela diversidade, e diversidade em biologia é riqueza e segurança. Uma sociedade onde todos fossem iguais seria catastrófica. Pois é exatamente a diversidade entre homens e mulheres o que mais me encanta. Olhar o mundo pela perspectiva do outro é uma forma de produzir crescimento pessoal. Por isso viajar é tão enriquecedor, além de ser a melhor vacina contra os etnocentrismos – conhecer o estranho é essencial para incorporar seus valores e respeitar sua visão de mundo. Para mim, outra forma interessante – e essa pode ser feita mesmo sem sair do lugar – é olhar o mundo pelos olhos das mulheres, tentando entender como elas configuram as coisas, as pessoas, as relações, os afetos, as características especiais e a forma profunda de decifrar o universo. Meu amigo Max, quando nos deparávamos com alguma coisa estranha ou incompreensível feita por uma mulher, sempre me dizia “Entenda: uma pessoa que sangra todos os meses e é capaz de carregar outra no ventre jamais vai traduzir o mundo com as mesmas palavras que nós”.

Caso as mulheres desaparecessem da face da Terra, depois de 80 séculos de patriarcado, o mundo, as fábricas, os governos, as religiões e a civilização como um todo talvez não sofressem nenhuma mudança drástica em curto prazo; a água continuaria correndo das torneiras e a luz elétrica ainda iluminaria nossas noites. Entretanto, é certo que a humanidade mergulharia numa tristeza sem fim, como se a cor de tudo viesse a desaparecer e o mundo passasse a ser constituído apenas por penumbras e vultos desfocados. Caso os homens, esses inúteis, desaparecessem da face da terra, em uma semana o que restou da humanidade estaria acendendo fogueiras esfregando gravetos. E isso ocorreria por muitas décadas, até que esta sociedade unipolar se desse conta do quanto os homens têm valor, pela sua especial forma de traduzir o mundo. No fundo eu penso que ambos os filmes falam da mesma verdade: muito mais do que digladiar em torno de uma suposta supremacia ou da desimportância do outro em nossa vida, é muito mais proveitoso usar a oportunidade que eles nos oferecem de crescer através das diferenças.