Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio nossa professora de português nos levou ao cinema para ver um filme recém lançado que se chamava “Corações e Mentes”. Tratava-se de um documentário sobre a guerra do Vietnã, produzido um ano após a retirada das tropas americanas da Indochina e um ano antes da “Batalha de Saigon”, que selou o fim da guerra em 1975. Entre 1 e 3 milhões de vietnamitas perderam a vida nos combates, numa luta insana pelo direito de escolherem seu próprio destino após séculos de dominação estrangeira.

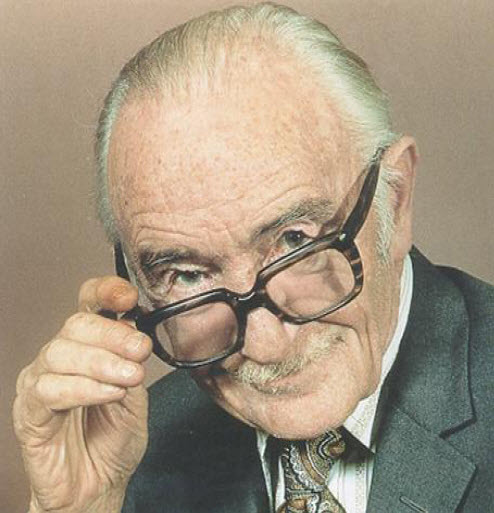

O filme me marcou profundamente pelas cenas de bombardeios, a crueza das torturas, o depoimento tocante dos soldados – que eram obrigados a despejar bombas sobre vilarejos – e tantas outras crueldades. Entretanto, nada me chocou mais do que a fala de um general americano chamado William Westmoreland – curiosamente seu sobrenome significa “mais terras para o oeste” – tanto é que suas palavras e sua expressão apática não me saíram da memória passados já mais de 40 anos. A fala que tanto me impactou se situa no final do documentário. Em breves segundos ele dizia textualmente que “Os orientais não dão o mesmo alto valor à vida que um ocidental. Para eles a vida é abundante e barata. A filosofia do Oriente expressa isso: a vida não é importante”.(minuto 1:43:15 do documentário de 1974 “Hearts and Minds”)

Para mim foi um choque, mas é possível entender perfeitamente as motivações desse general. Para quem pode determinar com um simples aceno de quepe a matança de mulheres e crianças em um vilarejo pobre da Indochina a única forma de suportar tamanha crueldade e covardia é criar a fantasia de que, aquilo que chamamos “vida”, para eles tem um valor menor. Assim, as lágrimas de uma mãe americana sobre o caixão do filho que volta morto da guerra têm muito mais valor do que aquelas vertidas por uma mãe oriental que carrega seu filho sem vida descarnado pelo Napalm. Desta forma, desumanizando o inimigo, é mais fácil cometer as mais brutais atrocidades, pois criamos uma barreira que nos impede o acesso à empatia. Tratamos os inimigos – incluindo seus anciãos, mulheres grávidas e crianças – como gado, ovelhas, para que o extermínio de suas vidas não nos cause dor, culpa ou remorso.

Quando eu presenciava alguém fazendo acusações criminosas contra os palestinos dizendo que usam os próprios filhos como “escudos humanos” – sem uma prova qualquer dessa barbárie – eu sempre lhes perguntava: “Se uma nação estrangeira viesse ocupar sua cidade você colocaria seus filhos na janela de casa para serem o alvo das balas inimigas?” e a reação era sempre um sonoro “NÃO“. Eu, então, questionava: “E por que acha que um palestino faria isso com seus próprios filhos?” e a resposta que se seguia cursava a mesma linha do General William Westmoreland citada acima: basicamente, “a vida tem um valor no centro do Império e outro para as colônias. Matar servos não é muito diferente de sacrificar animais”.

Para perpetuar os massacres covardes contra crianças, bebês e famílias inteiras em todos os lugares destruídos pelo Imperialismo é necessário criar e disseminar um projeto de desumanização dessa população. Só assim o odor de sua carne em brasa se torna suportável, suas perdas insignificantes e seus atos monstruosos aceitáveis. Chamar de “terroristas” todos os povos que lutam por sua terra, por sua autonomia, pela sua liberdade e pelo fim do Imperialismo é tão equivocado quanto usar a mesma palavra para descrever a Resistência Francesa e os bravos Vietcongues, que fizeram exatamente o mesmo. Criar a falsa narrativa de desapego dos insurgentes à vida dos próprios filhos é uma covardia sustentada por uma farsa. O mundo precisa enfrentar o imperialismo e o colonialismo racista que nos asfixia, se é que ainda temos esperança de sobreviver enquanto espécie.

Aqui o link para o documentário completo que pode ser visto no YouTube.